キッチンの収納が限界。なら作ってしまおう!

前の家では、備え付けの収納や既製の家具でどうにか対応できていたキッチンまわり。

でも、今の家に引っ越してからはキッチン周りの収納が足りず、かなり窮屈に。

システムキッチン収納と、前の家で使っていた食器棚などを組み合わせて何とか収納していましたが、

育児グッズや食器、調理家電などが入りきらず、毎日ごちゃついてしまうのがストレスに。

特に、子どものミルクや離乳食グッズをひとまとめに置く場所がなく、作業スペースも手狭に感じるようになりました。

そこで、冷蔵庫以外の家具を一旦すべて撤去し、空いたスペースに自作のキッチンボードを設置することにしました!

完成イメージと目指すかたち

欲しいのは「収納」+「作業スペース」

今回のDIYの目的は大きく2つ:

・子どものミルクや離乳食などをまとめて置ける収納スペース

・食器や家電をすっきり置ける作業台

生活感が出やすい場所だからこそ、機能性と見た目の両立を目指しました。

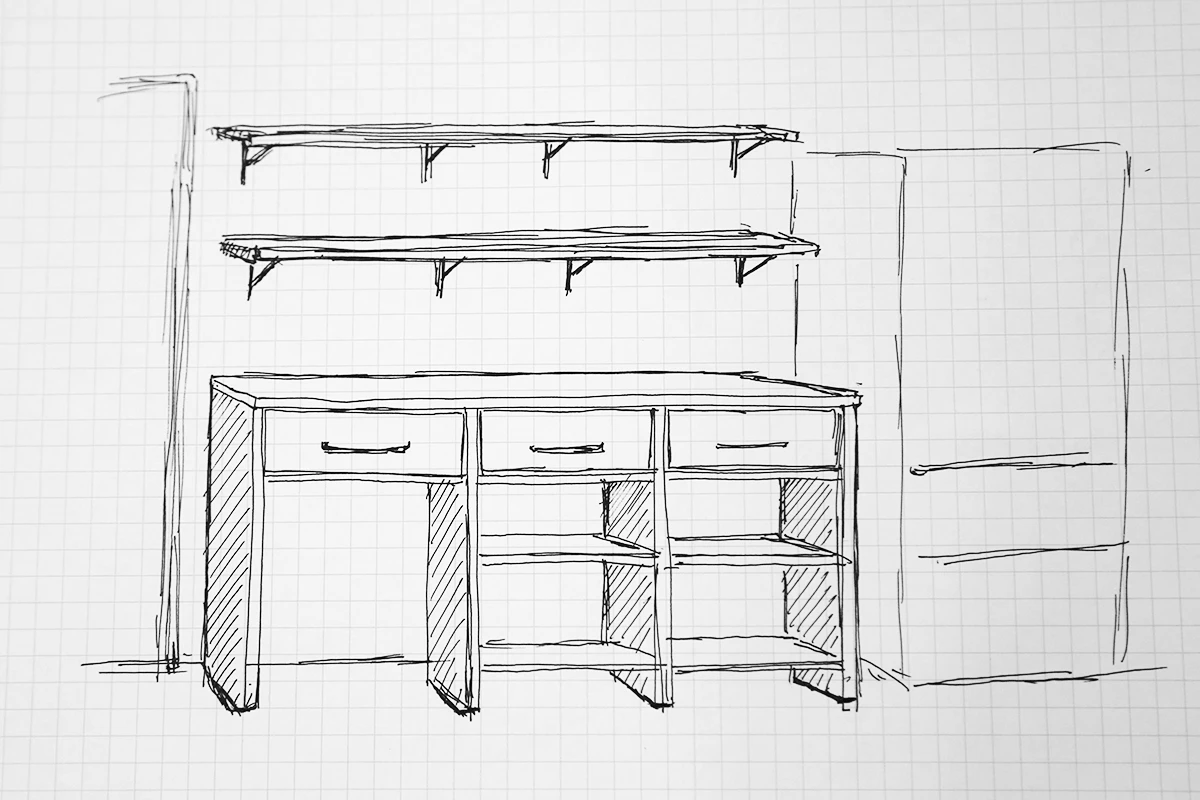

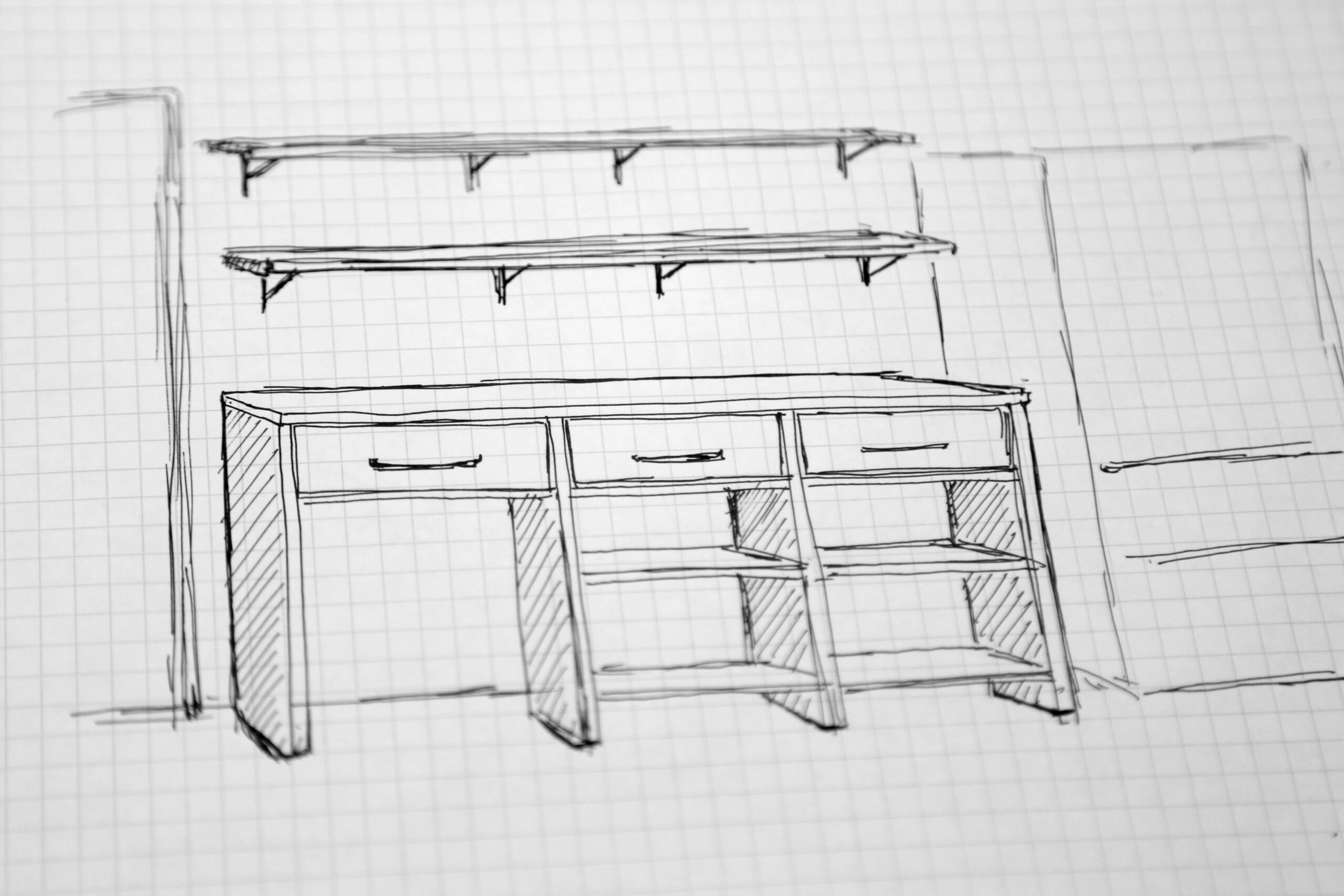

スケッチで完成形をイメージ

空いたスペースに合わせて、壁いっぱいを使ったサイズ感で設計。

天板を広めに取って、ミルクや離乳食の準備もしやすい作業台に。

上部には可動棚も設けて収納力アップ!

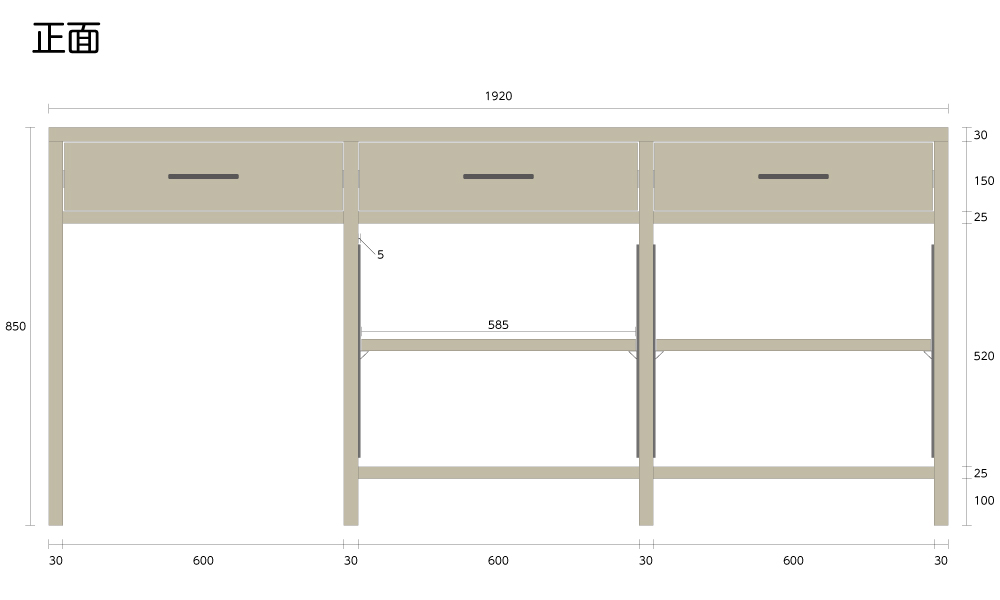

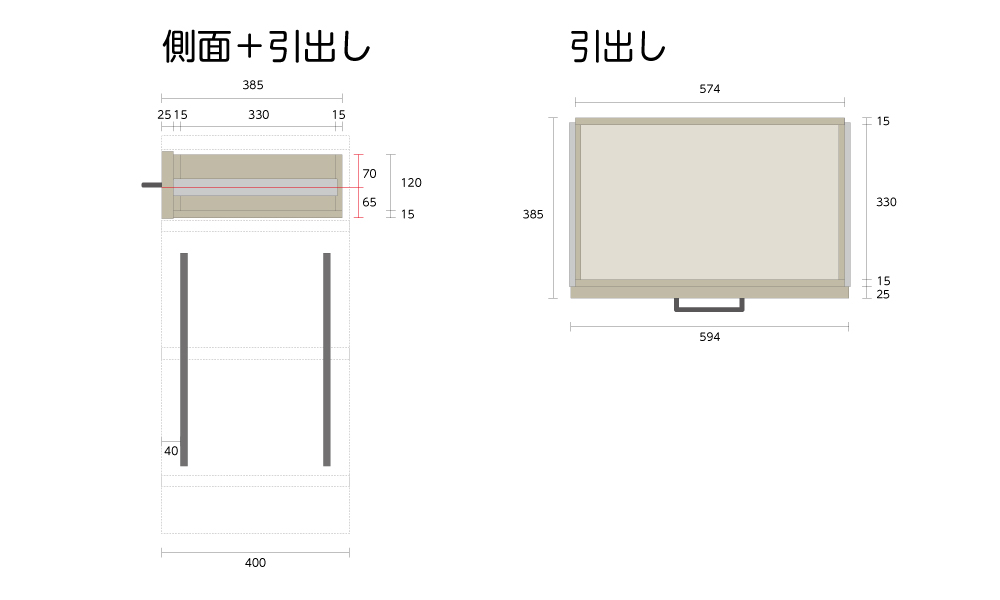

図面で設計をしっかり可視化

大きめの家具になるので、感覚だけで進めるのはNG。

今回は図面に起こして各部の寸法やバランスを事前にチェックしました。

本体は奥行き400mmで設計し、キッチンスペースを圧迫せず、電子レンジも置けるサイズ感に。

構成は3ブロックに分かれていて、左がゴミ箱収納、中央と右には可動棚を備えた食器・ストック用の収納スペースを確保しています。

さらに、上部には幅約600mmの大容量引き出しを3つ設置予定で、スライドレール付きでスムーズに開閉できる仕様です。

使用した木材と材料の選定

木材について

メインの木材はゴムの集成材を使用しました。

選んだ理由は:

・硬くて丈夫、だけど価格は比較的安価

・明るい色味なので塗装の発色が良い

・加工しやすく、DIY初心者でも扱いやすい

用途ごとに厚みを変えています:

ゴムの集成材は近所のホームセンターで取り扱いがなかったので、マルトクショップでネット注文しました。

フリーカットに対応していて、カット精度も高く、梱包も丁寧で◎。

その他の使用パーツ・金具類

木ダボ

今回はダボ継ぎ+接着剤で強固に固定。

これまでは賃貸暮らしだったため、引っ越しを見据えて「分解しやすいDIY」を前提に、ビス止めのみなどの簡易的な構造が中心でした。

しかし今回は持ち家での製作ということもあり、分解を考慮する必要がなくなったため、木ダボと接着剤を併用して、しっかりと固定する構造に変更。

強度と仕上がりの美しさを重視した設計です。

スライドレール

スガツネ工業 LAMP 3段引 横付 完全スライド 3618型(左右セット)

棚柱&棚受け

和気産業 快適空間 ステンレス棚支柱(黒・455mm)と棚受V型(黒・4個入)

引出しの取っ手

イケアで購入した BORGHAMN(ボリハムン)

取っ手は実際に手に取って確かめたかったので、いくつか店舗をまわって探しました。

デザインは良くても、引き出しに合うサイズのものがなかなか見つからず苦戦しましたが、イケアでちょうどいいものを発見。

幅170mmというサイズが、今回の引き出しにぴったりだったため購入しました。

接着剤

Gorilla(ゴリラ)木工用接着剤

ボンドは接着力、耐久性が高く、水にもつよいゴリラボンドを使用しました。

キッチンボードづくりの下準備

巾木よけのカット

キッチンボードを壁にぴったりつけたいので、壁の下にある巾木を避ける形にカット。

巾木とは、壁の最下部にある出っ張り部分。これがあると家具が壁に密着できません。

ジグソーで大まかにカットし、ノミとヤスリで微調整しました。

表面をサンディング

届いた板の表面は少し荒かったため、サンダーを使って全体を磨きました。

最終的には#400まで研磨して、手触りの良い仕上がりに。

ダボ穴あけ

キッチンボードの骨組みを組み立てる上で、強度と精度を確保するために「ダボ継ぎ」を採用しました。

使用したダボは8×40mm、使用したドリル8mm径。

見えない部分の仕上がりですが、ズレると全体に歪みが出るため、ドリルガイドを使って慎重に進めていきます。

マーキングする

まずは、接合する板の側面に正確な位置をマーキングします。

板の端からの距離を均等に取り、ズレのない基準線を引くことで、後の加工精度が変わってきます。

ポンチで位置決め

マーキングした交点に、ポンチを軽く打ち込んでおきます。

こうすることで、ドリルの刃先が滑らず、正確に穴を開けることができます。

ドリルにマスキングテープで深さをマーキング

使用するダボは「8×40mm」。

そのため、片側約20mmずつ穴をあける必要があります。ドリルにマスキングテープを巻いて、穴の深さの目安にします。

実際には余裕を持って、やや深め(22~23mm程度)にあけておくのがポイント。

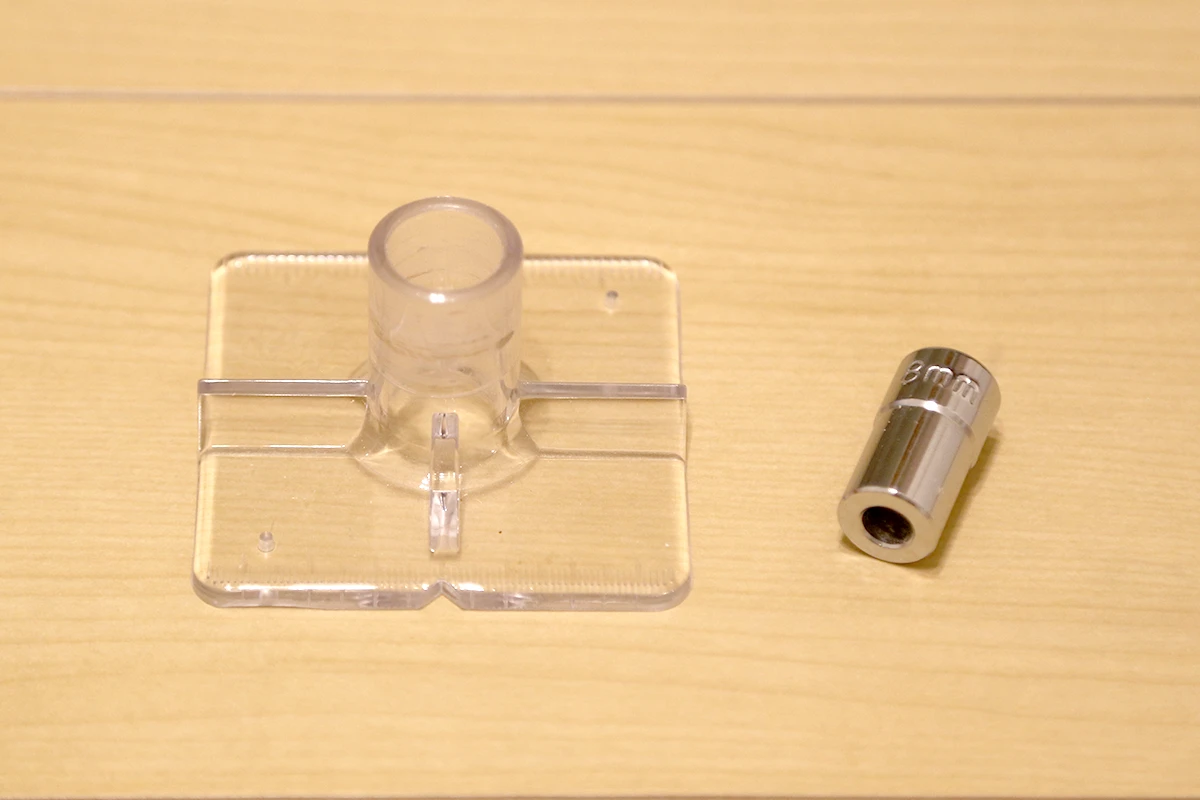

リルガイドを使って垂直に穴あけ

穴あけには垂直ドリルガイドを使用します。

手持ちで開けると、微妙に角度がズレてしまうため、こういったガイドを使って確実に垂直を出すのがコツです。

鉄の筒形のドリルガイドにはサイズがあるので、対応するサイズ(今回は8mm)をプラスチックのガイドベースにはめて使います。

セットが完了したら、ドリルの刃をドリルガイドに差し込み穴を空けます。

ズレのない、真っ直ぐな穴をあけることで、ダボのかみ合わせがキレイになります。

ダボマーカーで位置を写す

片側にダボマーカーを差し込んで、もう一方の接合面に押し当てて印をつけます。

これにより、もう一方にも正確な穴位置を転写することができます。

当て木などをして板が傷がつかないようハンマーで叩くとしっかりと跡がつきます。

印をもとに反対側にも穴をあける

ダボマーカーで印がついたら、最初と同様にポンチで位置決めをし、ガイドを使って垂直に穴をあけます。

この繰り返しで、ズレのない精密なダボ継ぎが完成します。

地味に見えてかなりの手間で、最終的に98箇所も穴あけしていました。これはなかなか大変…。

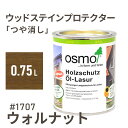

塗装作業(オスモカラーで自然仕上げ)

仕上げはオスモカラーワックス(ウォールナット色)を使用。

・木の質感を活かせるオイル系ワックス

・食品に触れても安心な自然塗料

・小さな子どもがいる家庭でも使いやすい(おもちゃにも使われる)

無垢のままでも良さはありましたが、今回はダイニングテーブルの色味と揃えるため、塗装で統一感を出しました。

全体を塗装していきます。接着に影響してきそうなので、接着面にできるだけ塗料がつかないよう意識してぬりました。

しっかりと換気をしながら部屋で塗っていましたが、思っていた以上ににおいがするので途中の作業から外に移動しました。

金具の取り付け(先付けで精度確保)

スライドレール、棚柱、これらのパーツは組み立てた後では作業スペースが狭くなり、正確な取り付けが難しくなります。

そのため、組み立て前のフラットな状態で取り付けを済ませました。

図面通りに寸法を測り、ズレのないように慎重にビス止め。

下準備完了!次回はいよいよ組立編へ

木材の加工、塗装、金具の取り付けまで完了しました。

ここまでがDIY全体の土台になるとても重要なパート。

次回は、実際の組み立て工程と引き出しの製作へと進みます!

天板・側板 → 厚さ30mm

棚板など → 厚さ25mm

引き出しの内側 → シナランバーコア材(前板以外)

集成材30mm厚

1920x400x30……1

820x400x30……4

集成材25mm厚

600x400x25……5

585x395x25……2

594x144x25……3

960x200x25……4

シナランバーコア15mm厚

330x130x12……6

575x130x12……6

575x360x12……3